(1) 急潮とは

急潮とは、「突然の速い潮の流れ」を表す海洋学の用語である *1。 外洋に面した我が国沿岸の海で、黒潮などの外洋の流れの変動や風の変動などによって起こることが多く、通常は水温の急変を伴う。 相模湾では「大急潮」と呼ばれる強い急潮により定置網が流されるなどの被害を与えることで知られている。

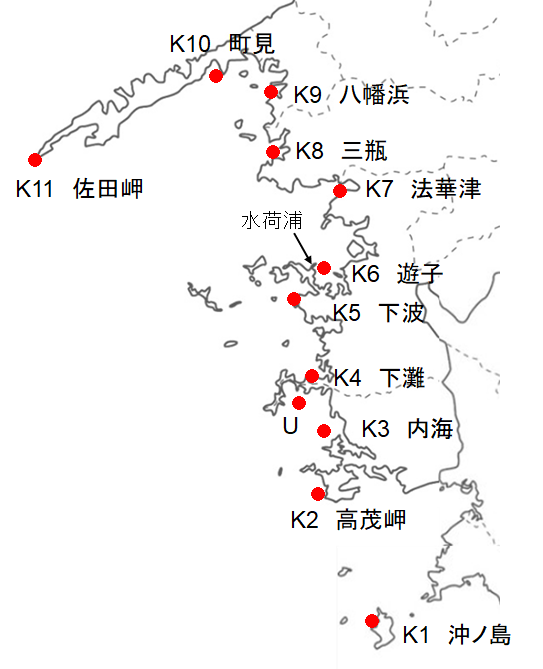

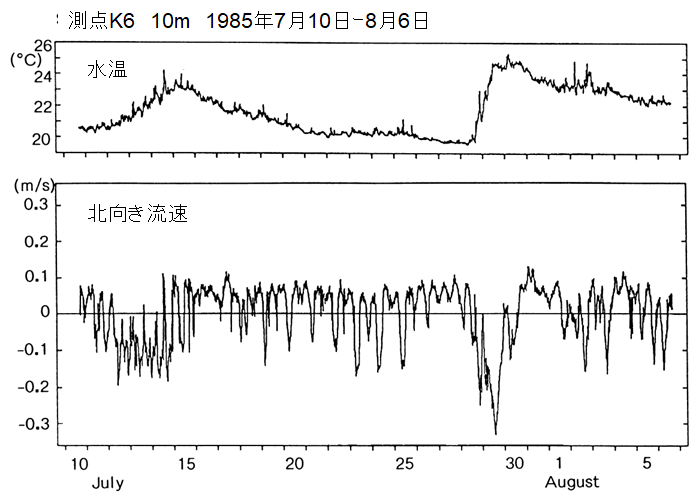

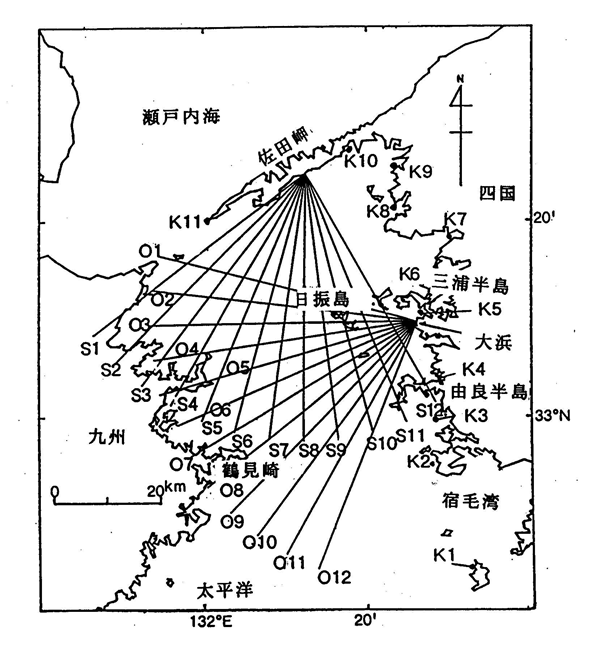

豊後水道の急潮は、宇和島市の遊子漁業協同組合からの依頼で愛媛大学が開始した宇和島湾の漁場環境調査をきっかけとしてその実態が明らかになった。 図2は、図1の遊子の測点(K6)における海面下10mで1985年7~8月に観測された水温と流速の南北成分である[2] [3]。 図のように7月28日から29日にかけて水温が5℃程度急上昇し,同時に南向きの強い流れが起こっていることがわかる。 K6は遊子の水荷浦半島の内側にあるので、この南向きの流れは湾外から湾内への流入が起こっていることを示している。 図2では7月末ほど強くはないものの、7月12~15日頃に水温の上昇と南向きの流れが起こっていることがわかる。 このような現象が計測器で明確に測定されたのは宇和海ではこれが初めてである。 地元では海水が急に透明になることから「澄潮(すみしお)」と呼ばれていたが *2、Takeoka & Yoshimura[2]は、その後の調査も踏まえ、これらの現象が我が国の他海域で起こる急潮と類似の性質を持っていることから、より一般的な名称としてこれらの現象を「急潮」と呼ぶことにした *3。 現在では地元でも急潮という言葉が広く使われている。 なお、急潮という言葉からは非常に速い流れを想像しがちであるが、豊後水道の急潮は、図1の例では30cm/秒程度で、強くても50~70cm/秒程度である *4。 ただし、1988年9月下旬には養殖筏が沈みかけるほどの強い流れが起こり(写真1)、被害を与えたことがある(このときの流速は測定できていない)。

(2) 急潮の発生原因

豊後水道、宇和海の急潮の主な発生原因は以下のように考えられている。

豊後水道南方の太平洋には世界最大規模の海流である黒潮が流れている。 黒潮は,赤道付近で暖められた海水を運んでくる暖流であり、沿岸水より高温である。 また、貧栄養な(栄養分が少ない)ため、植物プランクトンが少なく透明度が高い。 このため、沿岸水に比べて黒っぽく見えることが黒潮の名前の由来である(写真2)。 黒潮と沿岸水の境界は真っ直ぐではなく、黒潮水が沿岸水に舌状に張り出した構造ができることがある[4]。 この構造(黒潮暖水舌)が四国南西岸にぶつかり、まず豊後水道南方の宿毛湾一帯に急潮を起こし、さらにその一部が北上して豊後水道に急潮が発生する[5]。 このように、黒潮系水 *5の一部が流入することにより、宇和海沿岸で水温や透明度の急上昇が起こるのである。

写真2:(a)黒潮、(b)豊後水道、(c)瀬戸内海の海水の色(場所、季節や天候などの諸条件によって変化する)

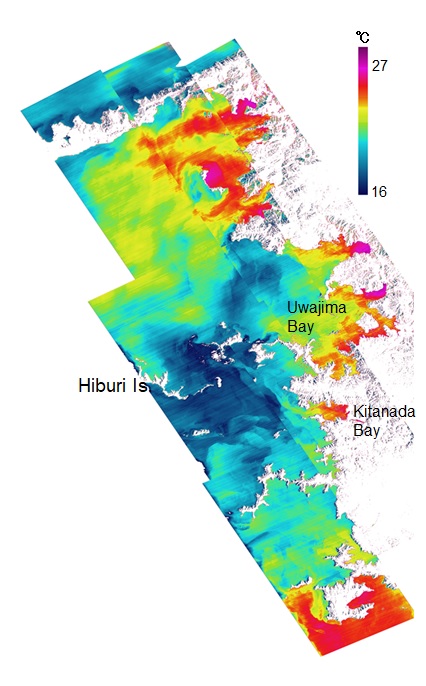

この急潮発生過程を衛星画像でとらえた例を図3に紹介する。 図のように、5月13日から14日にかけて黒潮暖水舌が豊後水道に流入しつつあり、15日にはその先端が豊後水道中部に達していることがわかる。 16日以降の画像はないが、遊子の水温記録からは16日から17日にかけて4.5℃程度の水温上昇が起こっている。

豊後水道の急潮は、このような黒潮暖水舌を起源とするものが主であるが、台風などの強い風によって急潮が起こることもあることが最近明らかになってきている。

(3) 急潮の構造

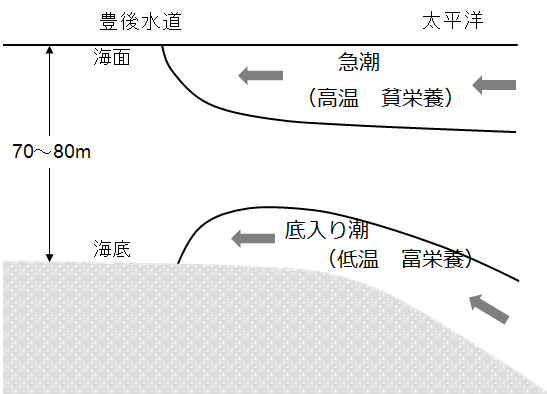

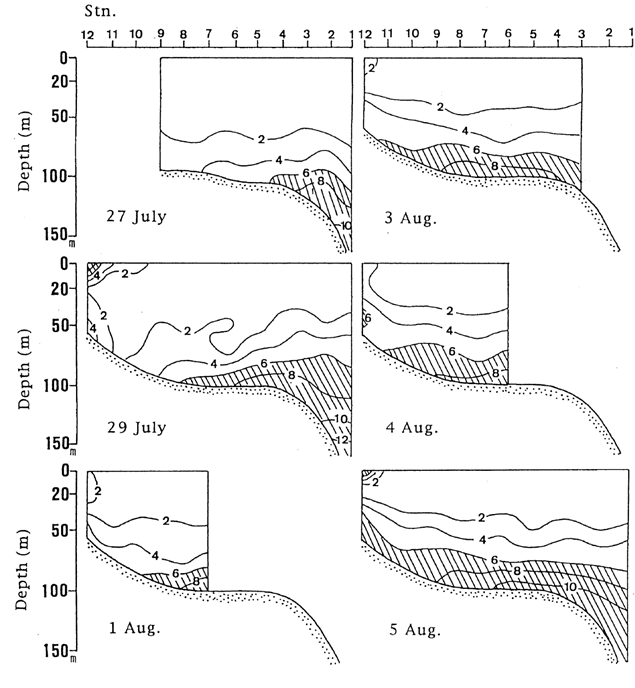

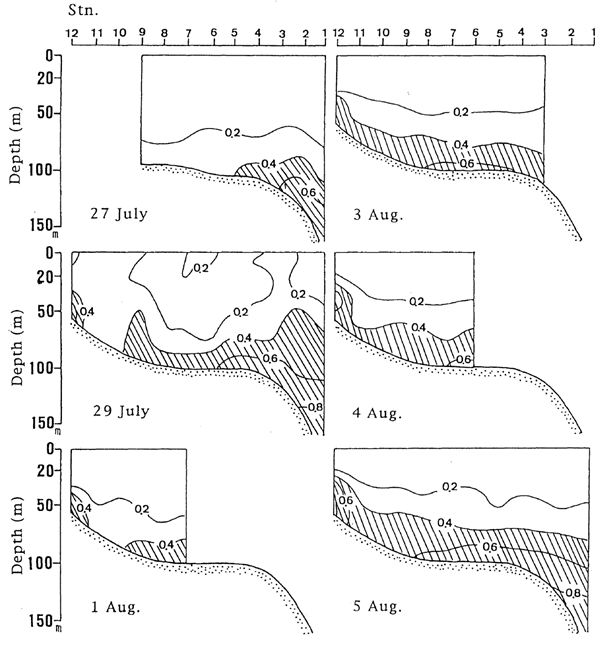

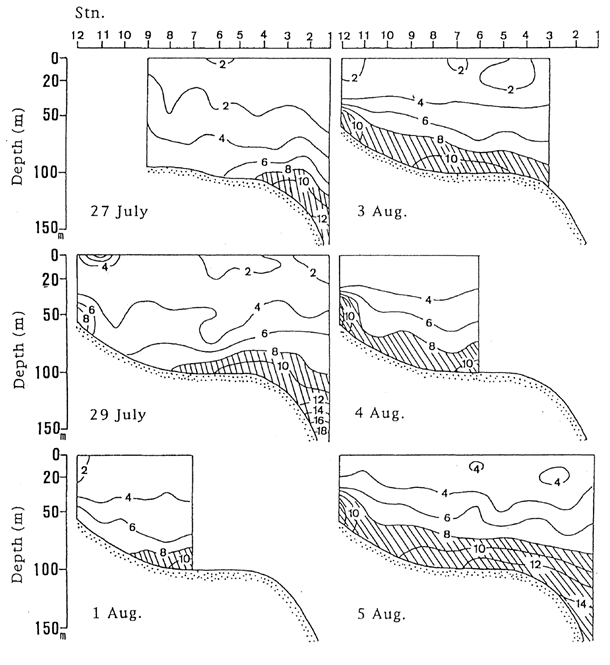

急潮として流入してくる黒潮系水は、図4に模式的に示したように豊後水道の表層を北上してくる *6。 黒潮系水は豊後水道の既存の海水より高温で密度が低い(軽い)ため、低温で密度が高い(重い)既存の海水に乗り上げる形で流入してくるからである。 また、水平的には豊後水道全体に広がるのではなく、豊後水道東部の宇和海側を流入してくる。 これは、地球自転の影響により、北半球で運動する物体は運動する方向から右向きに力 *7を受けるからで、北上して来る黒潮水はこの力により東側に押しつけられることになるのである。

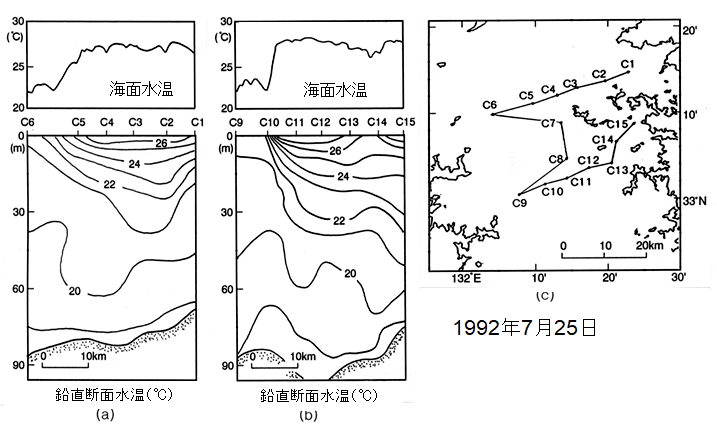

図5は、流入してくる急潮を船舶による観測でとらえたもので(1992年7月25日)、(a)および(b)はそれぞれ(c)に示した測点C6~C1およびC9~C15の海面水温分布(上段)と鉛直断面水温分布(下段)である[6]。 急潮の流入が特に顕著に表れている南側の断面(b)では、豊後水道中央部の測点C10付近で海面水温が5℃以上も急変し、鉛直断面では東側には見られない22~27℃の暖水が厚さ30m程度でC10の東側に流入していることがわかる。 北側の断面の(a)でも、少し弱まっているものの同様な構造が見られる。 このように、この観測では豊後水道の東半分を厚さ30m程度で流入してくる急潮の構造が明確にとらえられている。 北側の測線でこの構造が弱まっているのは、後述するように、地形の影響を受けた日振島付近の複雑な流れにより、流入する海水と既存の海水が混ぜられるためと考えられる。

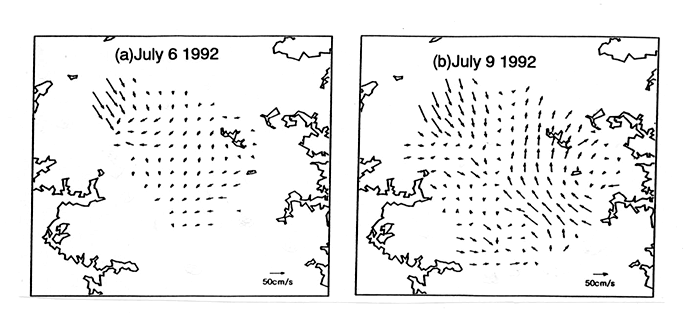

次に、流入する急潮の流れを短波海洋レーダ *8で面的にとらえた例を示す。 図6は、豊後水道の2カ所(佐田岬、大浜)に設置したレーダーから照射したビームの方向で、図7は1992年7月6日および7月9日の海面流速分布である[7]。 レーダーによる流速はビーム方向の流れの強さしか得られないが、2つのレーダーのビームが交わる点では流れの強さと向きがわかる。 図7は、ビームの交点で得られた流速を正方形の格子に振り分けたもので、さらに1日平均することにより往復する潮流成分をほぼ除去してある。 図7(a)では北西部の佐田岬近くを除き豊後水道内の流れは緩やかであるが、3日後の(b)では豊後水道東半分で北向きに強い流れが起こっており、急潮の流入がとらえられていることがわかる。 流速はおおむね30~50cm/s程度であるが、一部では70cm/s程度の所も見られる。

後に示す豊後水道広範囲での水温観測結果(図8)からは、以上に示した2つのうち、図5の急潮はかなり強い急潮で、図7の急潮は中程度の強さの急潮であったと判断される。

(4) 急潮の周期性

急潮は、一般的には「突然起こる」現象であるが、豊後水道の急潮にはある程度の規則性(周期性)がある。

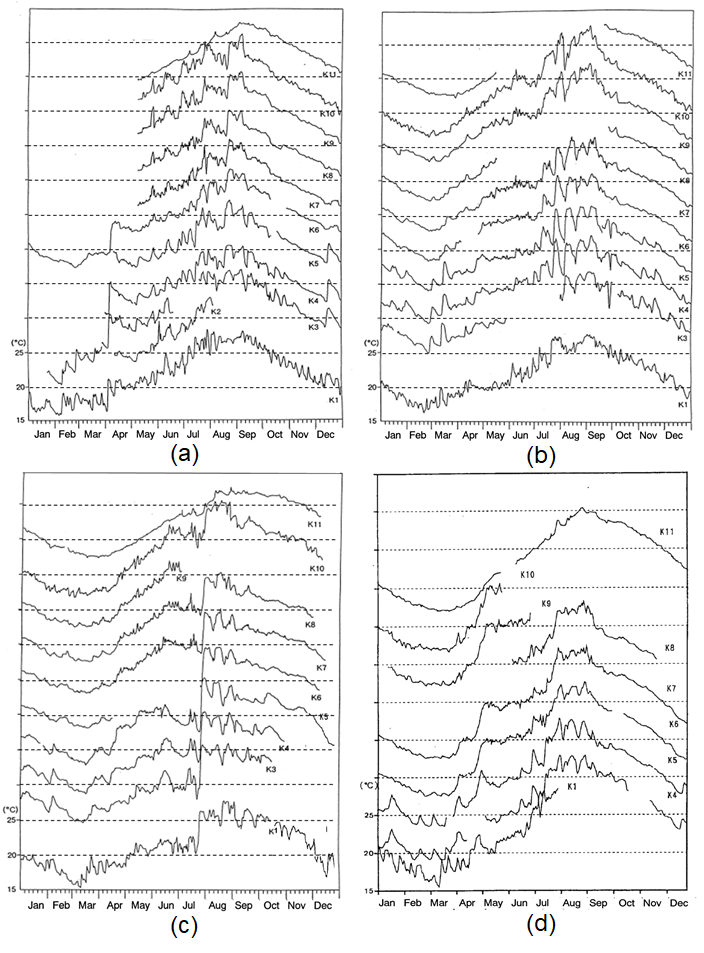

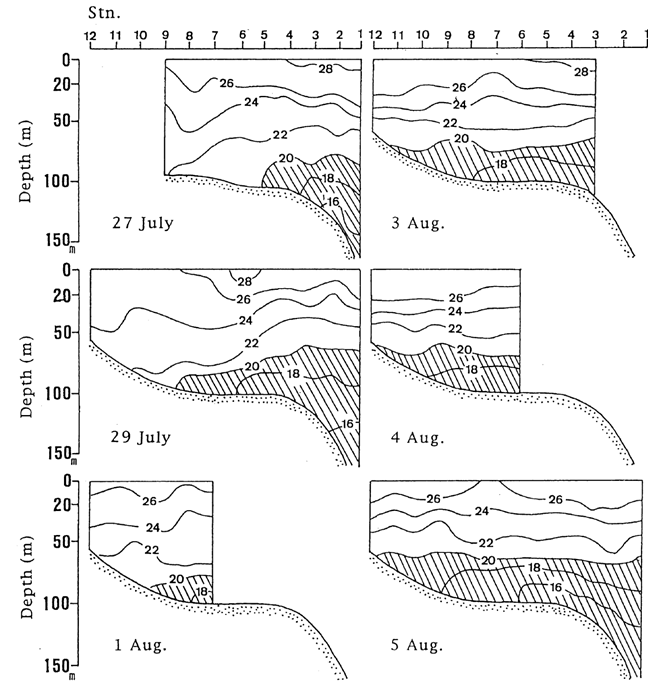

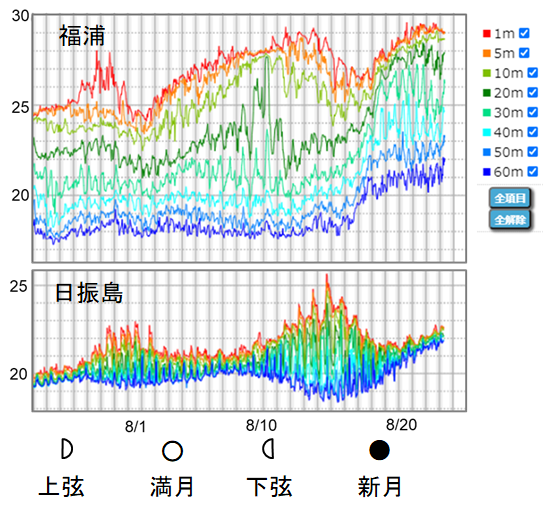

図8は、図1の測点K1(高知県沖ノ島)からK11(佐田岬)の海面下5m(K1では2m)で測定された1991年から1994年の水温である。 各図の縦軸はK1の水温を示しており、その他の測点の水温グラフは5℃ずつずらして描かれている。 図のK1の水温には、各年ともほぼ通年で短周期(約1週間から2週間程度)の水温変動が見られる。 これらの水温変動の大部分は、図3のような暖水舌が繰り返し発生してK1に到達することによって起こると考えられる。 一方、豊後水道内部の測点では、北へいくほど水温変動の頻度が低下していくが、その変化には大きな特徴がある。 一つは、冷却期(海面を通して海が冷やされる時期。10月から翌年3月頃)には豊後水道南部から中部にかけて水温変動が減衰していき、北部にはほとんど伝わらないということである。 このような状況は、1991年12月や1992年3月、11月などに明瞭に見られ、測点K5(下波)あたりが水温変動が伝わる北限になっているようである。 もう一つの特徴は、加熱期(4~9月頃)のうち特に7~9月頃に北部の測点K10まで到達する明瞭な水温変動が見られることである。 この変動の周期は約2週間であり、詳細に見ていくと水温上昇はおおむね小潮の頃に起こっていることがわかる。

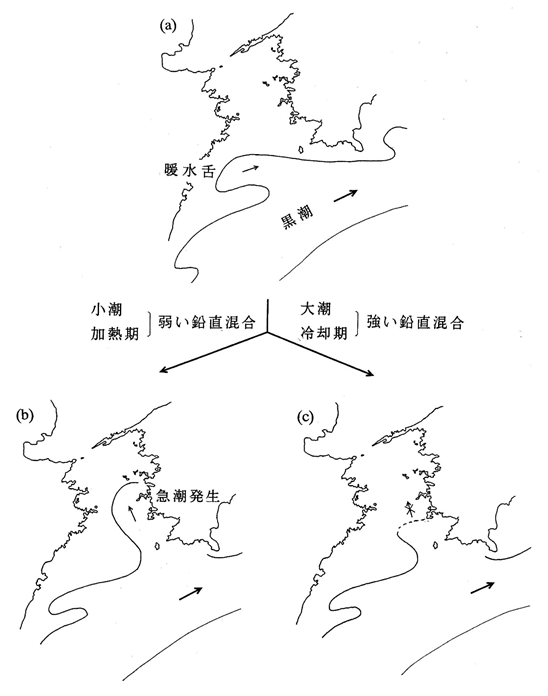

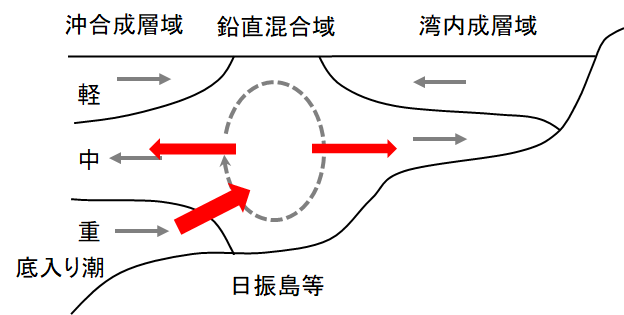

以上をまとめると、豊後水道南部では、急潮は1~2週間周期でほぼ通年起こるが、冷却期には中部ぐらいまでしか伝わらず、加熱期には小潮の頃に限って北部まで伝わるということになる。 このようになる原因は、海水を混ぜる作用の変動であると考えられている[3] [5]。 すでに述べたように、急潮は高温で密度が低い(軽い)海水が低温で密度が高い(重い)既存の海水に乗り上げる形で流入してくるものであるが、これらの海水を混ぜる作用が強いと密度の差が小さくなり、急潮は弱くなる。 海水は冷えると重くなるので、海面が冷却されると海面近くの海水が重くなって沈降し、鉛直対流が起きて海水は上下に混ぜられる。したがって、冷却期には急潮は弱くなりやすい。 また、豊後水道での主要な流れである潮流に関しては、流れが強いほど乱れ(乱流)や渦による鉛直流によって海水が混ぜられるので *9、大潮期には急潮は弱くなりやすい。 これらの結果、豊後水道南部で頻繁に発生する急潮は、加熱期の小潮の頃に限って北部まで伝わるということになる。 このことを模式的に示したのが図9である。 潮流によって海水を混ぜる作用は、中部の日振島付近で特に強くなる。 多くの島が集まるこの付近では、島の間の狭い水道で強い潮流が発生する上、複雑な地形により大小様々な渦も発生するからである。 写真3に、2000年9月4日に航空機によって観測した詳細な海面水温の分布 *10を示す。 日振島付近で周辺より水温が低くなっていることが明瞭に見て取れるが、これは表層の海水が底層の低温の海水と混ぜられたためであり、この付近の混合作用が強いことよくがわかる。 冷却期の急潮が測点K6(遊子)以北にほとんど伝わらないのも、この海域の強い混合作用によるものである。

(5) 急潮の長期変動

図8の4年間のデータからもわかるように、急潮の発生のしかたは年によってかなりの変動がある。 急潮の発生原因が黒潮の暖水舌であるため、この変動は主に黒潮の流路の変動に関係すると考えられるが、詳細については文献[1]を参照されたい。

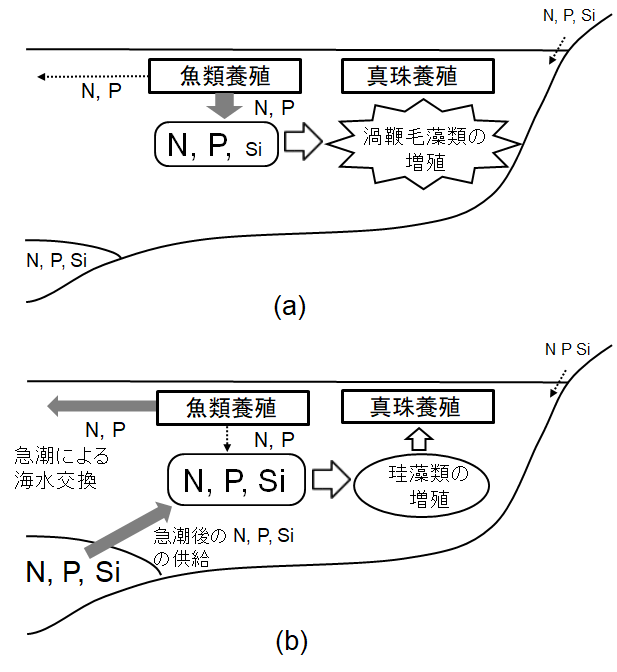

(6) 急潮による湾内水の交換

宇和海において急潮が大きな意味を持つ理由の一つは、沿岸の湾内の海水を効率的に入れ替えることである。

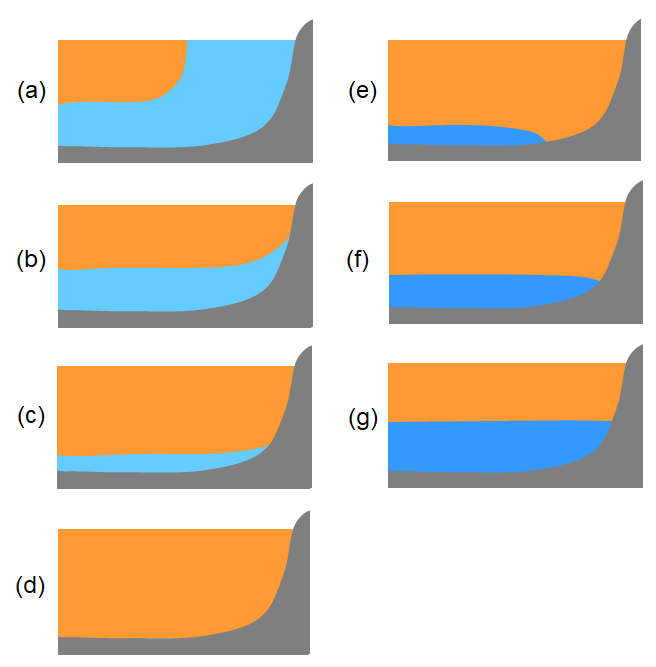

宇和島湾での流れや水温の観測[2]、宇和島湾の鉛直断面における水温の繰り返し観測[8]、下波湾の鉛直断面における水温の繰り返し観測[9]などから推定される湾内水の交換過程の模式的を図10に示す。 この図は、深さ40m程度の湾に急潮により厚さ20m程度の暖水が流入してきたことを想定している。 薄い水色が既存の湾内水で、水温は必ずしも均一ではないが、ここでは湾内水全体を同じ色で表現している。 急潮の暖水は(a)のように湾の上層に流入し、(b)のように湾奥に達しても慣性により(勢いにより)流入は続いて暖水は厚さを増し(c)、急潮の規模や湾内水の状態によっては(d)のように海底まで達した後に流入が停止する。 その後は、湾内の暖水が湾外より厚い状態となるので、湾内の暖水が湾外へ流出し、湾内の下層に湾外水が流入してくる(e)~(g)。 (d)までの間に流出した既存の湾内水は、(e)までには湾外の強い潮流により拡散・稀釈され、(e)以降に流入する湾外水にはほとんど含まれないと考えられる。 したがって、(a)~(g)の間に既存の湾内水はすべて入れ替わることになる。 これは理想的な例であるが、通常の急潮では大部分の湾内水が入れ替わるといってよいであろう。

(7) 記録的な急潮

ここで参考までに、これまで観測された急潮の中で、水温変化が最も急速に起こったものと水温上昇量が最大のものを示しておこう。

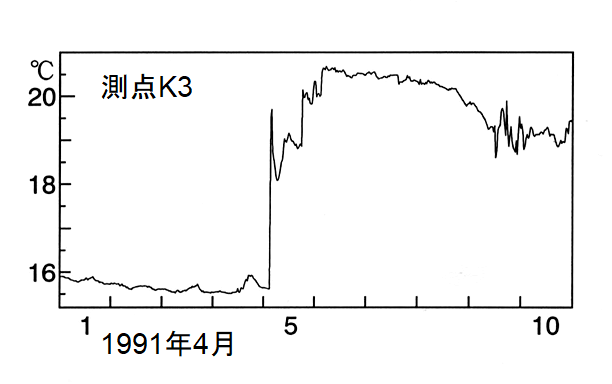

図11 [1]は1991年4月上旬におけるK3の水温である。 図のように、4月5日に約4℃の水温上昇が見られる。 この上昇は測定間隔の30分以内という極めて短時間に起こっているが、これほど短時間での水温上昇は豊後水道において現在まで他に観測されていない。 図8(a)のように、この時は他の測点でも大きな水温上昇が見られ、強い急潮の発生を示している。 図12 [1]に同年4月2日14時のNOAAによる海面水温分布(パターンのみ)を示すが、典型的な暖水舌が現れており、この暖水舌が強い急潮を起こしたことがわかる。

水温上昇が最大の急潮は、図8(c)の1993年7月末の急潮である。 この時の水温上昇量は場所により7℃余りにも達しており、その場所での水温年較差の半分を超えるほど大きなものであった。 このように大きな水温上昇が起こった原因は、急潮の水温が特別に高かったからではなく、図8(c)に見られるように6月半ばから豊後水道一帯で水温が低下し、急潮前の水温が低かったからである。 この水温低下は、非常に強い底入り潮によって豊後水道底層の水温が大きく低下し、その影響が表層にまで及ぶことによって起こったことが明らかにされている[10]。

なお、急潮による流れの観測は水温観測ほど頻繁に行われていないので、記録的な流れの例を挙げるのは困難である。 写真1に示したように遊子で養殖筏に被害のあった1988年の急潮については、急潮の流れのみでなく、内部潮汐による流れが加わって非常に強くなったものと考えられるが、詳細は文献[1]を参照されたい。